京沪两地法院认定“劳动合同不能继续履行”之异同——基于对千余篇案例的研究

胡高崇、程丹宁、程心渝

《劳动合同法》第四十八条规定:“用人单位违反本法规定解除或者终止劳动合同,劳动者要求继续履行劳动合同的,用人单位应当继续履行;劳动者不要求继续履行劳动合同或者劳动合同已经不能继续履行的,用人单位应当依照本法第八十七条规定支付赔偿金。”在劳动与雇佣领域,因用人单位单方违法解除劳动合同而引发的争议屡见不鲜,劳动者遭遇这类情况时通常可能提出两种主张:一是主张继续履行劳动合同,二是索要违法解除劳动合同的赔偿金。当劳动者提出继续履行劳动合同请求之时,用人单位会面临更大的压力,由此也引发了用人单位对于涉及此项请求的案件的高度关注。

就劳动者主张继续履行劳动合同案件而言,如何认定“劳动合同已经不能继续履行”,在全国层面尚无统一的法律规定和裁判标准,各地在支持继续履行或者不予支持继续履行的裁判尺度、裁判理由方面存在较大差异。本文将重点聚焦北京和上海近两年来的此类案例,展开深入剖析,力求揭示两地司法裁判的差异和规律,进而为本文读者提供具有实践价值的建议与参考。

一、案例统计与数据呈现

笔者以“继续履行”“劳动合同法”“四十八条”等作为核心检索词,分别针对上海和北京两地,检索出目前已公开的、裁判日期在2023年1月至2024年12月期间的千余起案例。进一步筛选后,保留了两地近两年来,劳动者主张继续履行劳动合同,且法院已认定用人单位构成违法解除劳动合同,并对继续履行诉求作出审判的案例(因裁判文书上网率调整以及上网时间滞后等因素,此类案例目前检索到的数量受限)。在此基础上,对涉及“继续履行劳动合同诉请”的支持率、裁判理由等展开统计,具体数据呈现如下结果:

(一)北京支持“继续履行劳动合同诉请”的比例远超上海

从支持继续履行的案件比例来看,北京和上海两地存在显著差异。在2023年至2024年两年间,北京法院判决的74件涉及“继续履行劳动合同诉请”的相关案例中,支持劳动者继续履行主张的案例多达57件,也即在用人单位违法解除劳动合同、劳动者主张继续履行的案例中,北京约有75%的案例支持了劳动者诉求。相对比,上海法院近两年判决的50件同类案件中,有17件案例支持了劳动者的诉求,占比仅为34%,远低于北京的比例。

|

|

笔者分析,造成这一差异的主要原因在于,目前在全国层面尚无规定“劳动合同已经不能继续履行”情形要件的规范性法律条文,全国层面统一的裁判依据仍系比较模糊的《劳动合同法》第四十八条,这使得各地裁判标准一般参照当地指导性文件或区域实践惯例。

就北京而言,《北京市高级人民法院、北京市劳动人事争议仲裁委员会关于审理劳动争议案件解答(一)》(以下简称“《解答(一)》”)第75条、76条指导性意见,为北京法院在审理此类案件时提供了关键参考依据,客观上使得北京地区在该类案件的审理中,形成了《解答(一)》第75条所蕴含的“以继续履行为原则,不继续履行为例外”的裁判倾向。同时,北京法院也通常参考适用第76条罗列的具体情形,作为判断劳动合同是否“不能继续履行”的首要标准。例如,(2024)京01民终9579号案例中,法院参照第76条的意见,认为“本案并不属于劳动合同无法继续履行之情形”,进而支持了劳动者继续履行劳动合同的请求。而在上海地区,并无如此明确的地方性指导意见列明如何认定“不能继续履行劳动合同”,因此,法官具有更大空间对案件中的各类因素进行综合考察和论证,也即具有更大的自由裁量权;这也直接导致从判决结果来看,上海对用人单位和劳动者双方的支持概率相较于北京更为均衡。当然,这种差异可能与两地的经济发展状况、企业经营环境等因素也存在一定关系。

(二)京沪两地认定“不能继续履行”的理由分布

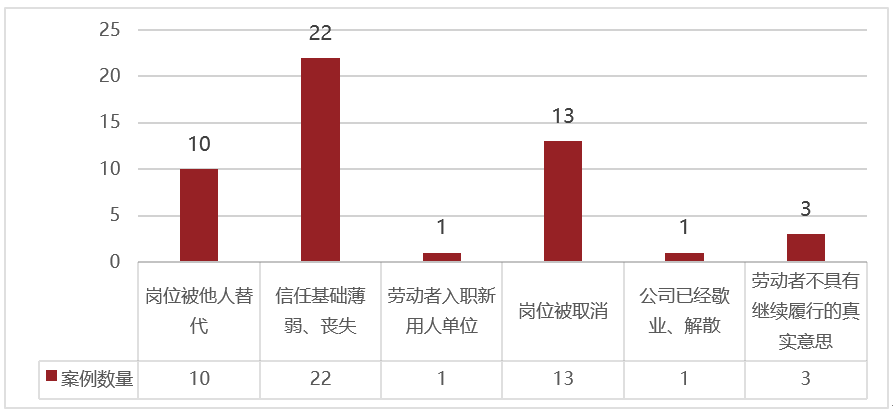

1.上海判例不支持继续履行的理由分布

在判决时间为2023年1月至2024年12月期间的案例中,上海共计有33件案例未支持员工继续履行劳动合同的请求。这些案例中,法院认定劳动合同“不能继续履行”的理由呈现出如下分布情况:

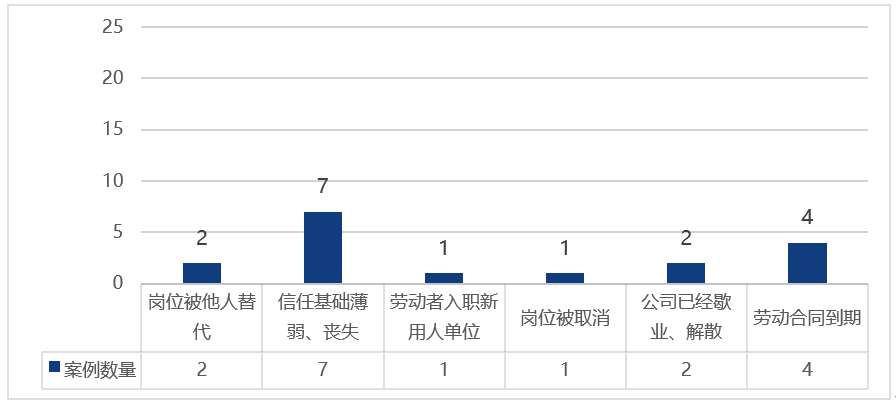

2.北京判例不支持继续履行的理由分布

在判决时间为2023年1月至2024年12月期间的案例中,北京法院未支持劳动者继续履行劳动合同请求的案例有17件。对这些案例涉及的裁判理由加以统计后发现,法院认定劳动合同“不能继续履行”的理由分布如下:

注:同一案例中如存在两个以上理由,所有理由均予以统计

二、共性与特性:上海法院认定“不能继续履行”的理由更广泛灵活

(一)共性:以客观能够继续履行为基本尺度,兼顾主观信任基础

在判断劳动合同是否具备继续履行的条件时,两地法院均会从主客观两方面进行考察。其中,在客观方面,两地法院通常审查用人单位存续状况、劳动者离职后的就业情况,以及原岗位是否存在、是否被他人替代等因素,进而判断劳动合同是否具备继续履行的条件。在主观方面,两地法院则均会考量双方的信任基础是否丧失,若双方劳动关系存续期间较短,如试用期期间解除劳动合同,或者双方矛盾激烈,多次产生言语冲突或产生多起仲裁、诉讼【(2024)沪0117民初11252号、(2023)京02民终5332号案例】,北京和上海两地法院均可能会认为双方欠缺继续履行劳动合同的主观信任基础,并作为不予支持继续履行劳动合同的理由之一。

(二)特性:裁判理由和认定标准存在一定差异

据笔者观察,尽管两地法院在判断是否支持继续履行劳动合同时,都通过主客观两方面考量和论证劳动合同是否具有继续履行的条件,但深入分析相关判例后可以发现,在具体的裁判理由以及各类事由的认定标准上,两地存在显著差异,具体体现在以下几个方面:

1.信任基础:上海法院对双方信任关系的重视程度更高

通过数据统计结果可以看出,在上海地区未支持劳动者继续履行诉请的33件案例中,有22件案例均对劳资双方的信任关系进行了考察,并将双方信任基础丧失或信任基础薄弱作为不支持继续履行劳动合同的理由之一,占比极高;同时,在这些案例中,诸多因素都可能导致法官认为双方不再具备信任关系或者信任基础薄弱,例如公司质疑员工能力、双方存在言语冲突、劳动者认为公司存在不诚信行为等等。与之相对比,在北京地区的案例中,不仅论述双方信任关系的案例数量占比相对较低,并且其中一方对另一方的单方评价等因素也很少作为认定双方信任关系破裂的论据。

这表明相较于北京,上海地区法院在进行裁判时,更重视考察劳动关系中的信任关系,将良好的信任关系视作劳动合同继续履行的重要前提;并且,上海地区法院认定双方信任关系破裂所参考的因素更多样、认定标准更低。

2.原岗位被他人替代:北京法院更强调岗位唯一性和不可替代性

在北京法院审理的相关案例中,以原岗位被他人替代为由认定劳动合同无法继续履行,往往要求该岗位具有唯一性、不可替代性;而上海地区对于这一事由的认定标准则相对宽松,只要能够确定岗位被他人替代这一事实客观存在,就可能成为不支持继续履行的理由之一,而不严格要求岗位的唯一性、不可替代性。

以笔者归纳的上海地区相关案例为例,因“原岗位已被他人替代”认定劳动合同无法继续履行的10个案例中,劳动者的原工作岗位涉及公司负责人、技术经理、招聘主管、财务中心副总监、采购经理、人事行政助理、高级实验室技术员、销售经理、运营支持专员、首席财务官等等。其中部分岗位显然并不具有唯一性、不可替代性,而法官也并未对岗位是否具有“唯一性、不可替代性”加以论证,(2023)沪0105民初21681号案例便是如此。

与此相对比,北京地区所涉的2起案例中,劳动者的工作岗位分别为总经理和人力资源总监,法官判决书中提及因该等岗位具备“不可替代性和唯一性”,最终并未支持劳动者继续履行的诉求。而在(2023)京02民终4196号案例中,法官则考虑到劳动者担任的算法工程师岗位不具有较强的不可替代性和唯一性,故对劳动者继续履行的要求予以支持。

3.原岗位被取消:在上海有更大的适用空间

经总结相关案例,笔者发现,上海地区案例与北京地区案例相比,较为突出的特点是“岗位已被取消”具有更广泛的适用空间。

具体而言:第一,在上海,原岗位已经被取消的事由存在相对较高的概率被法官认可,作为认定劳动合同无法继续履行的原因或原因之一,在笔者统计的未支持继续履行的33篇案例中,有13篇均涉及这一情况。第二,就该事由而言,上海法院对用人单位一方的举证责任要求并不高,例如,在(2023)沪0115民初74002号一案中,用人单位提交财务报告,称其经济状况下滑,生产规模缩减,劳动者原承担的岗位职责不需全职人员承担,现已由其他员工兼职承担,故主张劳动合同无法继续履行,法院对此予以支持。

与之相对比,在北京地区的相关案例中,仅有一例案件,因“原岗位已不复存在”认定劳动合同无法继续履行。在证据方面,该案中用人单位提交了民事裁定书,证明原用人单位实际已进入破产重整程序,并未正常经营。而根据笔者经验,如用人单位仅通过单方陈述、提交内部决议等方式主张原岗位已被取消,从而主张不再继续履行劳动合同,在北京地区往往较难得到支持。

三、涉继续履行劳动合同诉请之案件的应对策略

(一)在管辖法院选择上争取主动权

根据前文分析,北京和上海(乃至全国其他地区)针对劳动者主张继续履行劳动合同案件的裁判标准、支持比例存在明显差异。结合实践中部分案件的劳动合同履行地与用人单位所在地并不一致,多地法院均有管辖权的情况,无论是劳动者还是用人单位一方,都可以通过灵活运用管辖规则,争取案件由裁判口径对己方有利的法院进行审理,从而获得更大的胜诉概率。

需说明的是,引起广泛讨论的《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释(二)(征求意见稿)》第二十一条规定了“无法继续履行劳动合同的情形”的规则,故而不排除该类案件的裁判标准将来在全国范围内趋于统一。但笔者认为,即便将来出台全国统一的司法解释,裁判结果仍与个案中法官的自由心证以及个案中法官对于证明标准的要求等因素有关,将来各地仍可能存在一定差异,届时也不排除“拉管辖”仍具有一定的适用空间。具体情况可在《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释(二)》正式公布后,再加以观察和讨论。

(二)洞悉当地司法判例,精准布局举证策略

在处理具体案件的过程中,无论是劳动者还是用人单位一方,均可以通过深入研究案件管辖法院当地的相关案例,选取对己方最有益的举证策略。例如,基于本文的分析,对于北京地区管辖的案件而言,可以重点研究《解答(一)》相关规定在实际案例中的应用,作为用人单位一方,首要的策略应是参照《解答(一)》第76条指导意见,通过举证,尽量使得案件匹配具体的“不能继续履行”的情形,而劳动者一方也可以结合《解答(一)》的内容和相关判例,提炼北京法院对岗位唯一性、原岗位被他人替代、劳动合同到期等因素在继续履行案件中的裁判思路,寻求对应的抗辩之道。

对于上海地区的案件,用人单位与劳动者双方则均可以在包括但不限于“信任关系是否破裂、岗位是否已取消、岗位是否被他人替代”等各方面广泛收集正反面证据,对劳动合同是否具备继续履行的主客观条件加以证明,以期法官综合案件各类因素,作出有利于己方的判决。同样的,将相关经验拓展到全国范围内,通过对当地案例的深入研究,准确把握当地法院的裁判规律,无疑将为此类案件的处理提供有力支持。

Ø 作者介绍

|

|

专业领域:争议解决、劳动与雇佣、企业合规及公司常年法律顾问等 | |

胡高崇律师,现为北京市中伦文德律师事务所执委会执委、高级合伙人、劳动人事法律专业委员会主任。 胡高崇律师的代表性客户包括头部互联网公司、知名外资企业及大型金融国企等,多次名列《商法》杂志“The A-List 法律精英”榜单、Benchmark Litigation中国争议解决榜单、LEGALBAND中国顶级律师排行榜,并被《LEGAL 500 - The Asia Pacific》多次评为“特别推荐”律师。 | |

| 程丹宁 北京总所 实习律师 |

专业领域:劳动雇佣与员工激励、争议解决 | |

| 程心渝 北京总所 实习生 |